13. (2024·扬州江都区段考)《史记·淮阴侯列传》写道:“淮阴侯韩信的母亲死了,家中贫困没有用来安葬母亲的钱,可他还是到处寻找又高又宽敞的坟地,让坟墓旁可以安置万户人家。我看了他母亲的坟墓,的确如此。(原文大意)”司马迁在这里采用的史学方法是 (

A.查看档案文献

B.搜集民间传说

C.找寻口述资料

D.进行实地探访

D

)A.查看档案文献

B.搜集民间传说

C.找寻口述资料

D.进行实地探访

答案:D

14. 三国时期,魏、蜀、吴三国均将实现统一大业作为立国目标。南北朝时期,北朝认为它就是中国,南朝是从自己分裂出去的一部分。南朝也认为自己是中国,北朝应属它所有。这反映出魏晋南北朝时期 (

A.政权更迭日益频繁

B.儒佛道之间融会贯通

C.经济重心逐渐南移

D.大一统观念深人人心

D

)A.政权更迭日益频繁

B.儒佛道之间融会贯通

C.经济重心逐渐南移

D.大一统观念深人人心

答案:D

15. 如图为纪念祖冲之及其计算出的圆周率的邮票。图中圆及其内的正多边形代表了祖冲之借鉴自三国时期刘徽的计算方法“割圆术”,下侧的横竖短棍代表了其借助的中国古老的计算工具“算筹”。以上邮票信息可以帮助我们了解 (

A.祖冲之的机械制造成就

B.祖冲之的成就传入日本

C.传统文化的继承与创新

D.外来文化的冲击与融合

C

)A.祖冲之的机械制造成就

B.祖冲之的成就传入日本

C.传统文化的继承与创新

D.外来文化的冲击与融合

答案:C

16. (20 分)中国古代农业的发展往往要依赖多方面因素的推动。阅读下列材料,回答问题。

材料一 考古发现证实,随着原始农业的发展,在距今约 5 800 年前,西辽河流域、黄河流域和长江中游等区域,都出现了社会分化即文明起源的迹象。距今 5 300 年以来,中华大地各地区陆续进入了区域文明阶段,呈现出多元文明百花齐放的局面,最终在相互交流借鉴中形成了以中原地区为核心的一体化格局,并绵延数千年不曾中断。

——摘编自王巍《中华 5 000 多年文明的考古实证》

(1) 根据材料一,指出原始农业对中华文明发展的影响,并概括中华文明形成与发展的特点。(4 分)

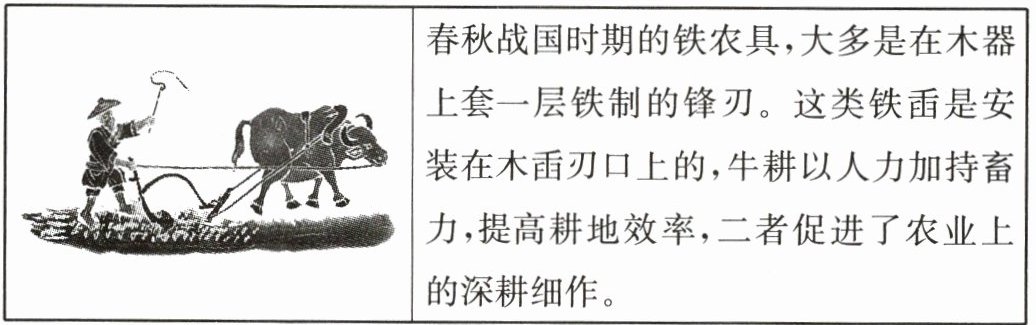

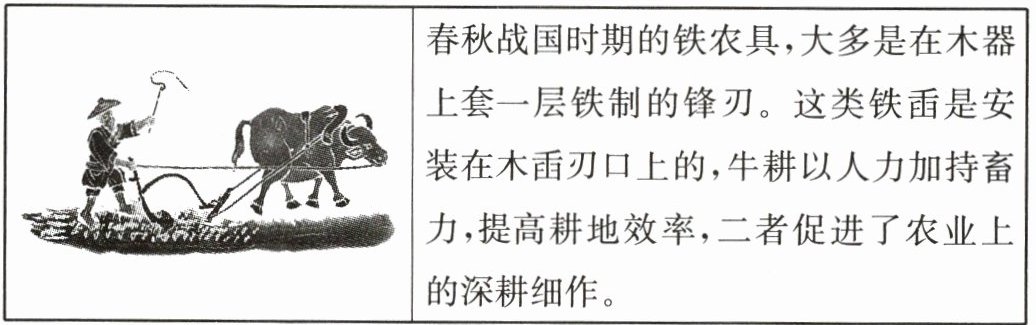

材料二

(2) 材料二反映了春秋战国时期农业生产技术有什么进步? 根据材料二概括其影响。(4 分)

材料三

九月,(汉文帝)诏曰:“农,天下之大本也,民所恃以生也。而民或不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故今兹亲率群臣农以劝之。”

——摘编自司马光《资治通鉴》

黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。……其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。

——摘编自班固《汉书·景帝纪》

(3) 根据材料三,分析汉文帝和汉景帝的共同看法和采取的主要措施。(4 分)

材料四 据统计,东晋南北朝时期南渡人口不下百万。当时北方人口 700 余万,大体上每七八人中就有一人南迁。南方人口约 540 万,南朝境内的人口中有近六分之一为北方南下流民……

——摘编自詹子庆主编《中国古代史》

(4) 材料四反映了哪一历史现象? 该现象对我国古代的经济格局产生了怎样的影响? 综合以上材料并结合所学知识,说说影响农业发展的因素有哪些。(8 分)

材料一 考古发现证实,随着原始农业的发展,在距今约 5 800 年前,西辽河流域、黄河流域和长江中游等区域,都出现了社会分化即文明起源的迹象。距今 5 300 年以来,中华大地各地区陆续进入了区域文明阶段,呈现出多元文明百花齐放的局面,最终在相互交流借鉴中形成了以中原地区为核心的一体化格局,并绵延数千年不曾中断。

——摘编自王巍《中华 5 000 多年文明的考古实证》

(1) 根据材料一,指出原始农业对中华文明发展的影响,并概括中华文明形成与发展的特点。(4 分)

材料二

(2) 材料二反映了春秋战国时期农业生产技术有什么进步? 根据材料二概括其影响。(4 分)

材料三

九月,(汉文帝)诏曰:“农,天下之大本也,民所恃以生也。而民或不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故今兹亲率群臣农以劝之。”

——摘编自司马光《资治通鉴》

黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。……其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。

——摘编自班固《汉书·景帝纪》

(3) 根据材料三,分析汉文帝和汉景帝的共同看法和采取的主要措施。(4 分)

材料四 据统计,东晋南北朝时期南渡人口不下百万。当时北方人口 700 余万,大体上每七八人中就有一人南迁。南方人口约 540 万,南朝境内的人口中有近六分之一为北方南下流民……

——摘编自詹子庆主编《中国古代史》

(4) 材料四反映了哪一历史现象? 该现象对我国古代的经济格局产生了怎样的影响? 综合以上材料并结合所学知识,说说影响农业发展的因素有哪些。(8 分)

答案:(1)影响:推动社会分化(或推动文明起源)。(2 分)特点:区域文明,多元发展;以中原地区为核心的一体化格局;绵延发展。(答出其中两点即可,2 分)(2)进步:出现了铁农具和牛耕。(2 分)影响:提高耕地效率,促进了农业上的深耕细作。(2 分)(3)共同看法:以农为本。(2 分)措施:注重农业生产,勉励人们及时耕作。(2 分)(4)现象:北民南迁。(2 分)影响:南北经济发展趋向平衡(或促进经济重心逐渐南移)。(2 分)因素:生产工具、生产技术的改进;统治者的政策;劳动力因素;社会环境因素;自然环境因素等。(4 分,答出其中两点即可)