1. 小波同学在厨房中发现一种白色固体,他认为可能是白糖,就“可能是白糖”而言,属于科学探究中的(

A.猜想与假设

B.设计实验

C.收集证据

D.得出结论

A

)A.猜想与假设

B.设计实验

C.收集证据

D.得出结论

答案:【解析】:

这个问题涉及到科学探究的基本步骤。在科学探究中,一般包括提出问题、猜想与假设、设计实验、收集证据、得出结论等步骤。题目中描述小波同学在厨房中发现一种白色固体,并认为可能是白糖。这里的“可能是白糖”显然是小波同学的一个初步判断或假设,而不是他通过实验收集到的证据,也不是他最终得出的结论。因此,这一步骤属于科学探究中的“猜想与假设”。

A. 猜想与假设:符合小波同学“可能是白糖”的初步判断,故A选项正确。

B. 设计实验:这是科学探究中的一个后续步骤,用于验证猜想或假设,与小波同学的初步判断不符,故B选项错误。

C. 收集证据:这是通过实验或观察来获取支持或反驳猜想或假设的信息,与小波同学的初步判断不符,故C选项错误。

D. 得出结论:这是科学探究的最后一步,基于收集到的证据来做出最终判断,与小波同学的初步判断不符,故D选项错误。

【答案】:A

这个问题涉及到科学探究的基本步骤。在科学探究中,一般包括提出问题、猜想与假设、设计实验、收集证据、得出结论等步骤。题目中描述小波同学在厨房中发现一种白色固体,并认为可能是白糖。这里的“可能是白糖”显然是小波同学的一个初步判断或假设,而不是他通过实验收集到的证据,也不是他最终得出的结论。因此,这一步骤属于科学探究中的“猜想与假设”。

A. 猜想与假设:符合小波同学“可能是白糖”的初步判断,故A选项正确。

B. 设计实验:这是科学探究中的一个后续步骤,用于验证猜想或假设,与小波同学的初步判断不符,故B选项错误。

C. 收集证据:这是通过实验或观察来获取支持或反驳猜想或假设的信息,与小波同学的初步判断不符,故C选项错误。

D. 得出结论:这是科学探究的最后一步,基于收集到的证据来做出最终判断,与小波同学的初步判断不符,故D选项错误。

【答案】:A

2. 在进行“对人体吸入的空气与呼出的气体的探究”时,小亮提出“人体呼出的气体可能比吸入的空气中氧气的含量低”。这一过程,属于科学探究中的(

A.形成假设

B.获取证据

C.设计实验

D.形成结论

A

)A.形成假设

B.获取证据

C.设计实验

D.形成结论

答案:【解析】:

题目描述了小亮在科学探究过程中提出的一个观点,即“人体呼出的气体可能比吸入的空气中氧气的含量低”。我们需要判断这一观点在科学探究中属于哪一个环节。

A. 形成假设:在科学探究中,假设是对问题的一种可能解释或答案的预测,它还需要通过实验来验证。小亮的观点正是一个关于人体呼出气体与吸入空气中氧气含量的可能差异的预测,符合假设的定义。

B. 获取证据:这是通过实验或观察来收集数据的过程,用于支持或反驳假设。小亮的观点本身并不是证据,而是他基于问题提出的一个预测。

C. 设计实验:这是为了验证假设而制定的实验计划或方案。小亮的观点并没有涉及到实验设计的内容。

D. 形成结论:这是基于收集到的证据对假设进行验证后得出的最终判断。小亮的观点还没有经过实验验证,因此不能作为结论。

综上所述,小亮的观点“人体呼出的气体可能比吸入的空气中氧气的含量低”属于科学探究中的“形成假设”环节。

【答案】:A

题目描述了小亮在科学探究过程中提出的一个观点,即“人体呼出的气体可能比吸入的空气中氧气的含量低”。我们需要判断这一观点在科学探究中属于哪一个环节。

A. 形成假设:在科学探究中,假设是对问题的一种可能解释或答案的预测,它还需要通过实验来验证。小亮的观点正是一个关于人体呼出气体与吸入空气中氧气含量的可能差异的预测,符合假设的定义。

B. 获取证据:这是通过实验或观察来收集数据的过程,用于支持或反驳假设。小亮的观点本身并不是证据,而是他基于问题提出的一个预测。

C. 设计实验:这是为了验证假设而制定的实验计划或方案。小亮的观点并没有涉及到实验设计的内容。

D. 形成结论:这是基于收集到的证据对假设进行验证后得出的最终判断。小亮的观点还没有经过实验验证,因此不能作为结论。

综上所述,小亮的观点“人体呼出的气体可能比吸入的空气中氧气的含量低”属于科学探究中的“形成假设”环节。

【答案】:A

3. 在“对蜡烛及其燃烧探究实验”中,属于化学变化的是(

A.燃烧中蜡烛熔化

B.产物水蒸气凝结成小水珠

C.产物$CO_2$使澄清石灰水变浑浊

D.蜡烛刚熄灭时产生白烟

C

)A.燃烧中蜡烛熔化

B.产物水蒸气凝结成小水珠

C.产物$CO_2$使澄清石灰水变浑浊

D.蜡烛刚熄灭时产生白烟

答案:【解析】:

本题主要考察物理变化和化学变化的判断。

A选项,燃烧中蜡烛熔化,只是蜡烛由固态变为液态,没有新物质生成,属于物理变化,故A错误。

B选项,产物水蒸气凝结成小水珠,只是水由气态变为液态,没有新物质生成,属于物理变化,故B错误。

C选项,产物$CO_2$使澄清石灰水变浑浊,是因为二氧化碳与氢氧化钙反应生成了碳酸钙沉淀和水,有新物质生成,属于化学变化,故C正确。

D选项,蜡烛刚熄灭时产生白烟,是石蜡蒸气冷凝成的石蜡固体小颗粒,没有新物质生成,属于物理变化,故D错误。

【答案】:C

本题主要考察物理变化和化学变化的判断。

A选项,燃烧中蜡烛熔化,只是蜡烛由固态变为液态,没有新物质生成,属于物理变化,故A错误。

B选项,产物水蒸气凝结成小水珠,只是水由气态变为液态,没有新物质生成,属于物理变化,故B错误。

C选项,产物$CO_2$使澄清石灰水变浑浊,是因为二氧化碳与氢氧化钙反应生成了碳酸钙沉淀和水,有新物质生成,属于化学变化,故C正确。

D选项,蜡烛刚熄灭时产生白烟,是石蜡蒸气冷凝成的石蜡固体小颗粒,没有新物质生成,属于物理变化,故D错误。

【答案】:C

1. 小华做实验时,不小心将酒精灯打翻,酒精洒在实验台上并燃烧起来。面对这种情况,最简单合理的灭火方法是(

A.用书本扑灭

B.用湿抹布盖灭

C.用嘴吹灭

D.赶紧逃离实验室

B

)A.用书本扑灭

B.用湿抹布盖灭

C.用嘴吹灭

D.赶紧逃离实验室

答案:【解析】:

本题考查实验室安全及灭火方法的选择。在化学实验过程中,若酒精洒出并燃烧,需采用合适的灭火方式。选项A用书本扑灭,书本是易燃物,可能会使火势蔓延,不是合理的灭火方法,故A选项错误。选项B用湿抹布盖灭,湿抹布可以隔绝空气,从而达到灭火的目的,是最简单合理的灭火方法,故B选项正确。选项C用嘴吹灭,酒精灯着火时,用嘴吹可能会使火焰蔓延,甚至引起更大的火灾,故C选项错误。选项D赶紧逃离实验室,这种做法不能及时灭火,会导致火势扩大,造成更严重的后果,故D选项错误。

【答案】:B

本题考查实验室安全及灭火方法的选择。在化学实验过程中,若酒精洒出并燃烧,需采用合适的灭火方式。选项A用书本扑灭,书本是易燃物,可能会使火势蔓延,不是合理的灭火方法,故A选项错误。选项B用湿抹布盖灭,湿抹布可以隔绝空气,从而达到灭火的目的,是最简单合理的灭火方法,故B选项正确。选项C用嘴吹灭,酒精灯着火时,用嘴吹可能会使火焰蔓延,甚至引起更大的火灾,故C选项错误。选项D赶紧逃离实验室,这种做法不能及时灭火,会导致火势扩大,造成更严重的后果,故D选项错误。

【答案】:B

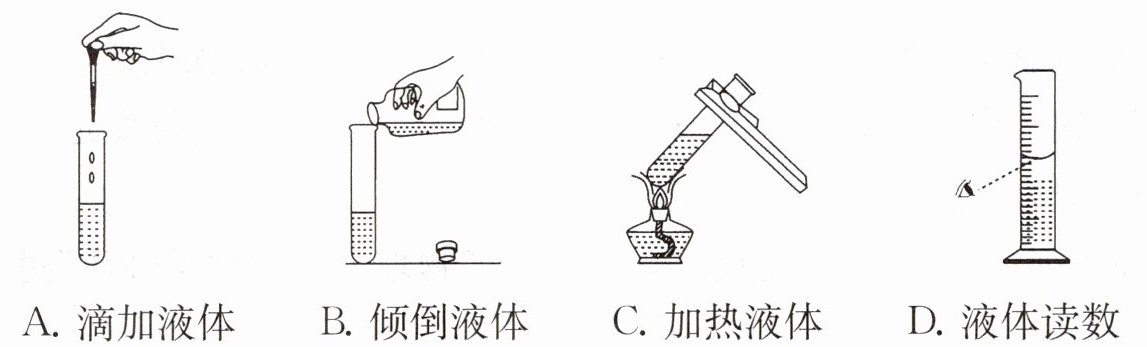

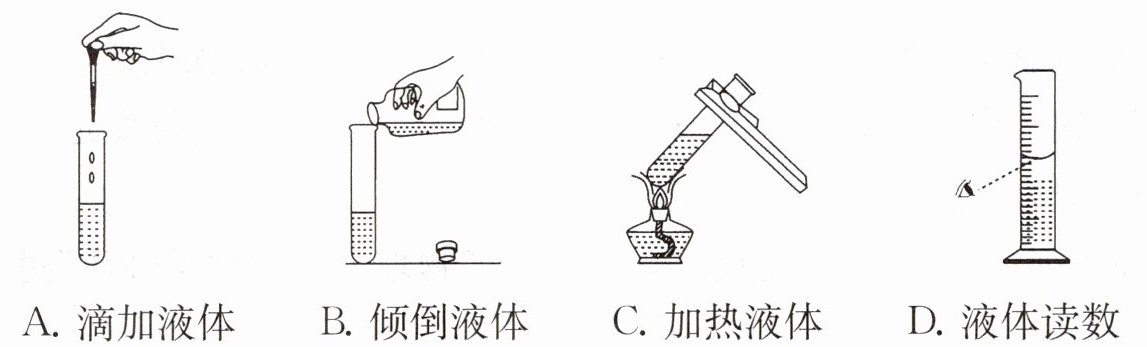

2. 规范操作是实验成功和安全的保障。下列实验操作规范的是(

A

)

答案:A 选项:使用胶头滴管滴加少量液体时,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作正确。

B 选项:向试管中倾倒液体药品时,瓶塞要倒放,标签要对准手心,瓶口紧挨试管口;图中瓶塞没有倒放,所示操作错误。

C 选项:给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的$\frac{1}{3}$,图中液体超过试管容积的$\frac{1}{3}$,所示操作错误。

D 选项:量取液体时,视线与液体的凹液面最低处保持水平,图中俯视刻度,所示操作错误。

综上,答案是A。

B 选项:向试管中倾倒液体药品时,瓶塞要倒放,标签要对准手心,瓶口紧挨试管口;图中瓶塞没有倒放,所示操作错误。

C 选项:给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的$\frac{1}{3}$,图中液体超过试管容积的$\frac{1}{3}$,所示操作错误。

D 选项:量取液体时,视线与液体的凹液面最低处保持水平,图中俯视刻度,所示操作错误。

综上,答案是A。

3. 用量筒量取液体,视线与量筒内液体的凹液面最低处保持水平,读数为29 mL;倒出部分液体后,俯视凹液面最低处,读数为12 mL,则倒出液体的体积是(

A.17 mL

B.小于17 mL

C.大于17 mL

D.无法判断

C

)A.17 mL

B.小于17 mL

C.大于17 mL

D.无法判断

答案:解:初次读数时,视线与凹液面最低处保持水平,读数为29 mL,实际体积为29 mL。

倒出部分液体后,俯视读数为12 mL,俯视时读数偏大,实际剩余液体体积小于12 mL。

则倒出液体体积 = 初始体积 - 剩余体积 > 29 mL - 12 mL = 17 mL。

答案:C

倒出部分液体后,俯视读数为12 mL,俯视时读数偏大,实际剩余液体体积小于12 mL。

则倒出液体体积 = 初始体积 - 剩余体积 > 29 mL - 12 mL = 17 mL。

答案:C