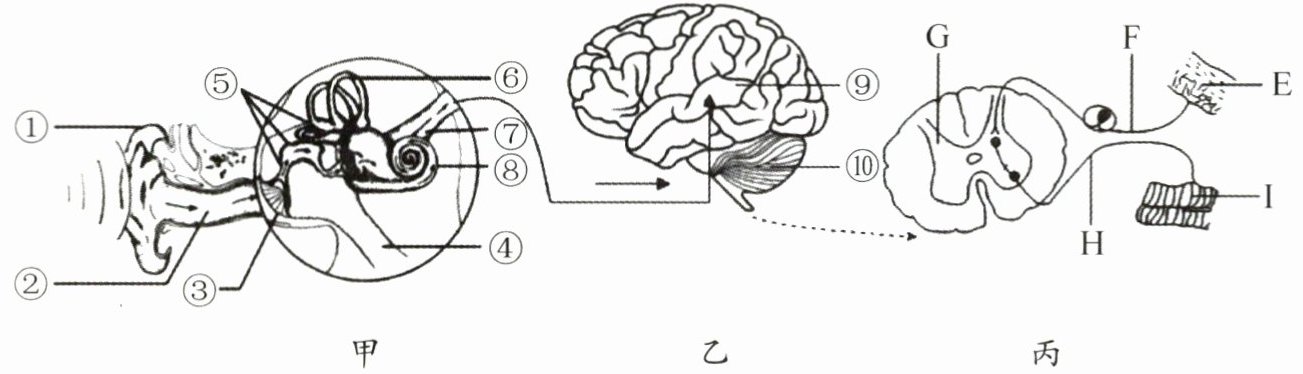

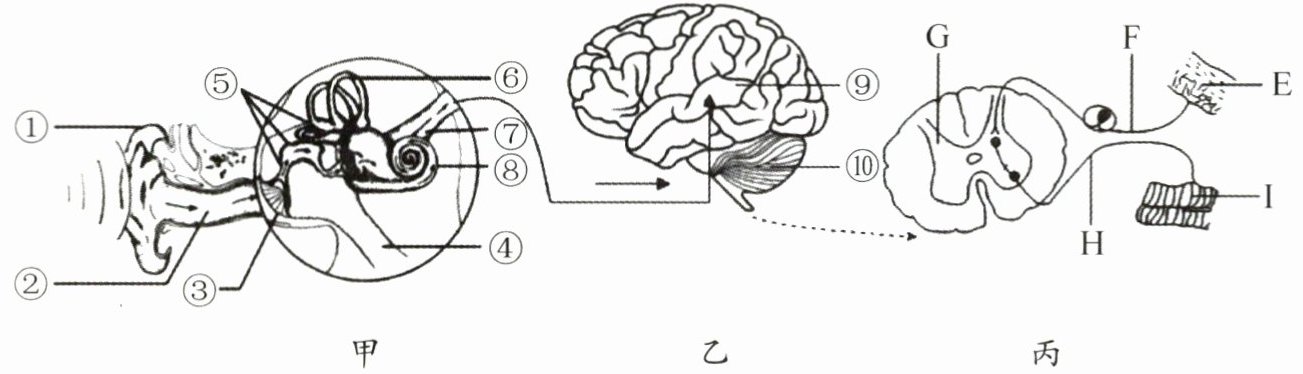

1. 每年的 5 月 12 日是我国的“防灾减灾日”。为进一步提高全社会防灾减灾意识和自救互救能力,检验各级防空防灾应急预案的可行性,某中学决定于 5 月 12 日组织防空防灾警报试鸣并开展防灾减灾演习活动。在逃生过程中,人体的生理活动会发生一系列变化。请根据下图分析该学校在防火演练中的相关问题。

(1) 听到警报声,同学们迅速奔跑逃生到校广场,这种反射类型属于

(2) 声波引起的波动在中耳和内耳中的传导过程是

(3) 撤离过程中,同学们非常紧张,呼吸会迅速加快,调节呼吸频率的中枢在

(4) 撤离过程中,图甲中的

(5) 一名同学在逃生过程中不小心伤到了手腕,校医清理伤口时,一碰触到伤口他立即缩手,请用箭头和图丙中的字母表示此反射的神经冲动传导途径:

(1) 听到警报声,同学们迅速奔跑逃生到校广场,这种反射类型属于

条件反射

。(2) 声波引起的波动在中耳和内耳中的传导过程是

③→⑤→⑧

(用箭头和图甲中的序号表示)。(3) 撤离过程中,同学们非常紧张,呼吸会迅速加快,调节呼吸频率的中枢在

脑干

(填名称)。(4) 撤离过程中,图甲中的

⑥

(填序号)能感受头部位置变动情况,对维持人体平衡也起重要作用。(5) 一名同学在逃生过程中不小心伤到了手腕,校医清理伤口时,一碰触到伤口他立即缩手,请用箭头和图丙中的字母表示此反射的神经冲动传导途径:

E→F→G→H→I

。清理伤口时他感到非常疼痛,痛觉的形成部位是在图乙中的⑨

(填序号)的躯体感觉中枢。答案:(1)条件反射 (2)③→⑤→⑧ (3)脑干 (4)⑥ (5)E→F→G→H→I ⑨

2. 据世界卫生组织统计,全世界约有 11 亿青少年因长时间戴耳机而存在噪声性听力损伤(听损)隐患。请分析并回答问题。

(1) 很多人因各种原因长时间戴耳机。为了解戴耳机的种类、使用习惯以及听损情况,研究人员随机选择了 300 余位耳机使用者进行调查与研究,图甲所示的是戴不同种类耳机的人的比例,图乙所示的是在嘈杂环境中耳机使用者选择不同措施后听损和未听损的人数,请据图回答问题。

① 使用耳机的人群中,戴

② 调查发现,在嘈杂环境中,三分之二的耳机使用者会提高耳机音量。根据图乙研究结果,研究人员提出了“在嘈杂环境中不建议提高耳机音量”的倡议,依据是什么?

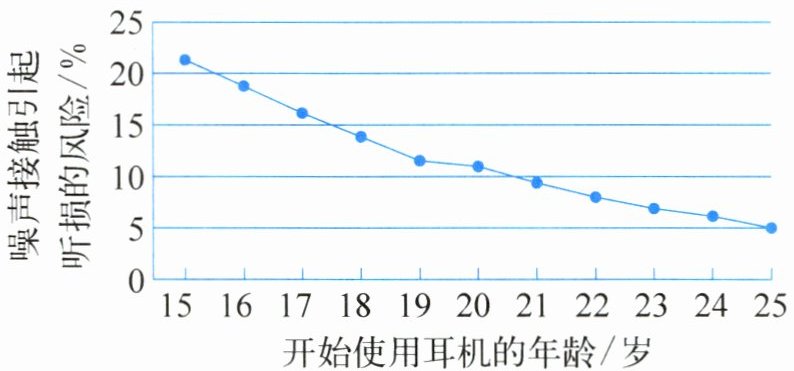

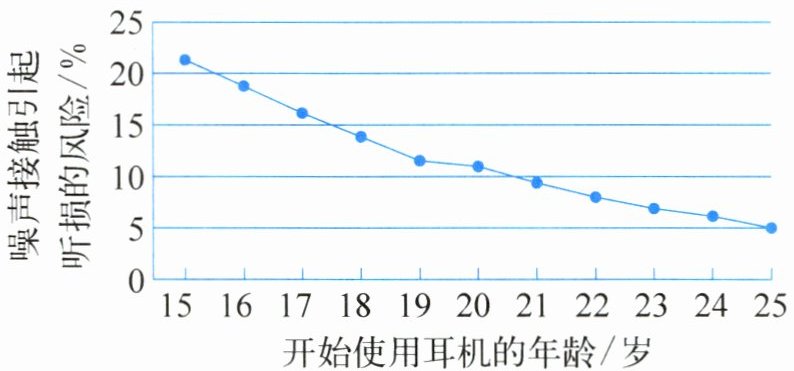

(2) 研究人员还发现,开始使用耳机的年龄与听损也存在一定的关系,如下图所示。据图可知,开始使用耳机的年龄超过

注:听损风险>6.4%为高风险,≤6.4%为可接受风险。

(3) 人的听力损伤时间越长,交流和表达能力下降越明显。出现这种症状的原因可能是建立在大脑皮质语言中枢的

(4) 综合以上信息,写出学习生活中能够有效避免噪声性耳聋、保护听力的措施。(至少写出一条)

(1) 很多人因各种原因长时间戴耳机。为了解戴耳机的种类、使用习惯以及听损情况,研究人员随机选择了 300 余位耳机使用者进行调查与研究,图甲所示的是戴不同种类耳机的人的比例,图乙所示的是在嘈杂环境中耳机使用者选择不同措施后听损和未听损的人数,请据图回答问题。

① 使用耳机的人群中,戴

耳塞式

耳机者占比最多。② 调查发现,在嘈杂环境中,三分之二的耳机使用者会提高耳机音量。根据图乙研究结果,研究人员提出了“在嘈杂环境中不建议提高耳机音量”的倡议,依据是什么?

分析图乙可知,环境嘈杂时,提高耳机音量的人数中听损占比远高于未提高音量的人数。

(2) 研究人员还发现,开始使用耳机的年龄与听损也存在一定的关系,如下图所示。据图可知,开始使用耳机的年龄超过

24

岁时,听损风险开始降为可接受风险。

注:听损风险>6.4%为高风险,≤6.4%为可接受风险。

(3) 人的听力损伤时间越长,交流和表达能力下降越明显。出现这种症状的原因可能是建立在大脑皮质语言中枢的

条件反射

(选填“条件反射”或“非条件反射”)逐渐消退。(4) 综合以上信息,写出学习生活中能够有效避免噪声性耳聋、保护听力的措施。(至少写出一条)

避免长时间使用耳机,尤其是在高音量下;在噪声环境中戴耳塞或耳罩;定期检查听力,及时发现并处理听力问题。(答案合理即可)

答案:(1)耳塞式 分析图乙可知,环境嘈杂时,提高耳机音量的人数中听损占比远高于未提高音量的人数。(2)24 (3)条件反射 (4)避免长时间使用耳机,尤其是在高音量下;在噪声环境中戴耳塞或耳罩;定期检查听力,及时发现并处理听力问题。(答案合理即可)