4. 在“猴子捞月”的寓言故事中,一群猴子看到井里有个月亮,以为月亮掉进井里了,于是想要将月亮打捞起来。关于这个寓言故事,下列说法中正确的是(

A.月亮是一个巨大的光源

B.水中的月亮比天上的月亮小

C.水中的月亮到水面的距离比天上的月亮到水面的距离近

D.水中出现的月亮是月亮的虚像

D

)A.月亮是一个巨大的光源

B.水中的月亮比天上的月亮小

C.水中的月亮到水面的距离比天上的月亮到水面的距离近

D.水中出现的月亮是月亮的虚像

答案:D

5. 参照课本中“探究平面镜成像的特点”实验装置,回答下列问题。

(1) 用茶色玻璃板代替普通平面镜,主要是利用玻璃板透明的特点,便于

(2) 如果有 3 mm 厚和 2 mm 厚的两块玻璃板,应选择

(3) 如果玻璃板没有竖直放置在方格纸上,将对实验产生什么影响?

(4) 将点燃的蜡烛先后放置在两个不同的位置,分别测出蜡烛和像到平面镜的距离。分析两组数据,得出“平面镜成像时,像和物到平面镜的距离相等”这一实验结论。你认为这样做是否合理?请简要说明理由。

不合理

实验次数太少,结论不具有普遍性

(1) 用茶色玻璃板代替普通平面镜,主要是利用玻璃板透明的特点,便于

确定像的位置

。(2) 如果有 3 mm 厚和 2 mm 厚的两块玻璃板,应选择

2

mm 厚的玻璃板做实验。(3) 如果玻璃板没有竖直放置在方格纸上,将对实验产生什么影响?

可能无法在方格纸上找到像的位置

(4) 将点燃的蜡烛先后放置在两个不同的位置,分别测出蜡烛和像到平面镜的距离。分析两组数据,得出“平面镜成像时,像和物到平面镜的距离相等”这一实验结论。你认为这样做是否合理?请简要说明理由。

不合理

实验次数太少,结论不具有普遍性

答案:确定像的位置

2

可能无法在方格纸上找到像的位置

不合理

实验次数太少,结论不具有普遍性

2

可能无法在方格纸上找到像的位置

不合理

实验次数太少,结论不具有普遍性

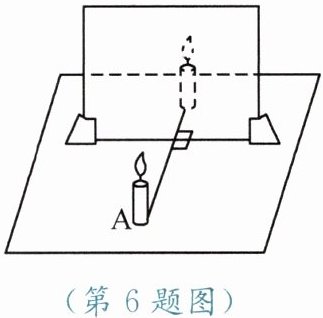

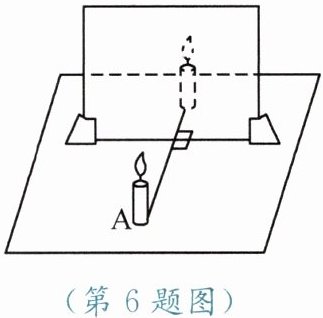

6. 小明用如图所示的实验器材探究平面镜成像的特点,请你帮他解答下列问题。

(1) 为了便于观察,该实验最好在

(2) 实验中观察到蜡烛 A 在玻璃板后面有两个几乎重叠的像,这是由于

(3) 将蜡烛 A 向玻璃板靠近,像的大小

(1) 为了便于观察,该实验最好在

较黑暗

(选填“较明亮”或“较黑暗”)的环境中进行。(2) 实验中观察到蜡烛 A 在玻璃板后面有两个几乎重叠的像,这是由于

玻璃板的前后两个表面都能成像

。(3) 将蜡烛 A 向玻璃板靠近,像的大小

不变

。答案:较黑暗

玻璃板的前后两个表面都能成像

不变

玻璃板的前后两个表面都能成像

不变

7. 小华在做“探究平面镜成像的特点”实验时,将玻璃板竖直放在水平桌面上,再取两段相同的蜡烛 A 和 B 一前一后竖直放在桌面上,点燃玻璃板前的蜡烛 A,再移动蜡烛 B,直到看上去它与蜡烛 A 所成的像完全重合,如图所示。在此实验中:

(1) 用两段相同的蜡烛是为了比较像与物的

(2) 观察蜡烛成像的位置时,眼睛应该在蜡烛

(3) 移去蜡烛 B,在其原来的位置放一光屏,光屏上

(1) 用两段相同的蜡烛是为了比较像与物的

大小

关系。(2) 观察蜡烛成像的位置时,眼睛应该在蜡烛

A

(选填“A”或“B”)这一侧观察。(3) 移去蜡烛 B,在其原来的位置放一光屏,光屏上

不能

(选填“能”或“不能”)承接到蜡烛 A 的像,这说明平面镜成的像是虚

(选填“虚”或“实”)像。答案:大小

A

不能

虚

A

不能

虚