1. 根据拼音写汉字。

半夜里听见fán zá(

半夜里听见fán zá(

繁杂

)的雨声,早起是浓阴的天,我觉得有些烦闷。从窗内往外看时,那一朵白莲已经谢了,白瓣儿小船般散漂在水面。梗上只留个小小的lián peng(莲蓬

)和几根淡黄色的花须。那一朵红莲,昨夜还是hàn dàn(菡萏

)的,今晨却开满了,tíng tíng(亭亭

)地在绿叶中间立着。答案:繁杂 莲蓬 菡萏 亭亭

2. 课文感知。

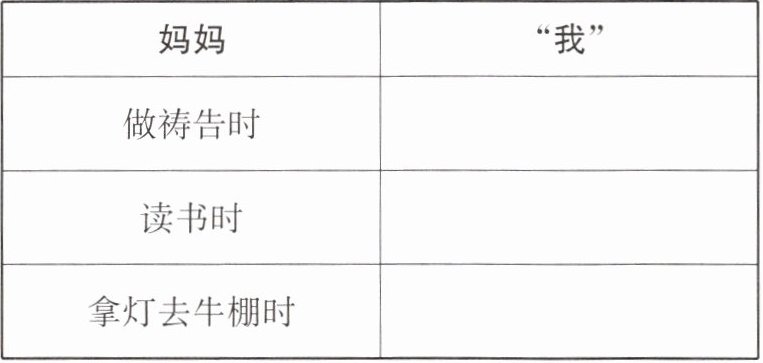

(1)《金色花》中,“我”变成金色花后做了什么事?请将表格补充完整。

(2)《荷叶・母亲》中,哪几句话写出了“我”和母亲之间的关系?

(1)《金色花》中,“我”变成金色花后做了什么事?请将表格补充完整。

开放花瓣儿,散发香气 将影子投在书页上 落地恢复原形,求妈妈讲故事

(2)《荷叶・母亲》中,哪几句话写出了“我”和母亲之间的关系?

母亲啊!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

答案:(1)开放花瓣儿,散发香气 将影子投在书页上 落地恢复原形,求妈妈讲故事

(2)母亲啊!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

(2)母亲啊!你是荷叶,我是红莲。心中的雨点来了,除了你,谁是我在无遮拦天空下的荫蔽?

3. 阅读下面的文字,完成后面题目。

春日的庭院里,落花如细雨,一片片花瓣在微风中翩翩起舞,最终铺满了青石板的小径。zǐ mèi(

(1)根据拼音写汉字。

(2)请在A处填上恰当的标点符号。

A处的标点符号是

春日的庭院里,落花如细雨,一片片花瓣在微风中翩翩起舞,最终铺满了青石板的小径。zǐ mèi(

姊妹

)俩手牵手,在这绚烂的花海中pái huái(徘徊

),她们的脚步轻盈而欢快,仿佛也在随着花瓣的舞动而旋转。阳光透过稀疏的云层,洒在她们的身上 A 笑脸上,映衬出青春的无限美好。(1)根据拼音写汉字。

(2)请在A处填上恰当的标点符号。

A处的标点符号是

、

。答案:(1)姊妹 徘徊

(2)、(或:顿号)

(2)、(或:顿号)

4. 下列说法有误的一项是(

A.“我们是金色花”中的“是”是判断动词。

B.“留下一封信”中的“下”是趋向动词。

C.“抛弃旧观念”中的“抛弃”是具有实际意义的动词。

D.“尽情地享受吧”中的“尽情”是表示意愿的动词。

D

)A.“我们是金色花”中的“是”是判断动词。

B.“留下一封信”中的“下”是趋向动词。

C.“抛弃旧观念”中的“抛弃”是具有实际意义的动词。

D.“尽情地享受吧”中的“尽情”是表示意愿的动词。

答案:D 解析:“尽情”是副词。

“瘦了吗?不会吧。”我笑着,下意识地摸了摸脸庞——没什么消瘦的迹象,于是在心里暗笑母亲:年纪大了,一天到晚总是喜欢疑神疑鬼。

下午我到街边常去的一家药店买眼药水,照例在墙角的健康秤上称了一下体重。当指针固定在63千克数值的时候,心口突然被什么东西狠狠地扯了一下:半个月前,同一个健康秤显示的明明是65千克!区区两千克的体重差别,怎么就没能逃过母亲那视力不佳的双眼呢?

拿了药水走在街上,心中再也难以平静,从小到大,母亲似乎一直都在关注着我的胖瘦,对我说得最多的就是两个字——“瘦了”,就在这一声声的“瘦了”中,母亲的青丝染成了白发。

母亲没有上过学,在她的认知中,胖了或瘦了便是衡量一个人过得好坏的唯一标准。十二岁的时候,我到离家十千米的一个镇上念初中。每逢周末,归心似箭,骑着自行车一路飞驰,未到家门,总是看到母亲站在门前的台阶上,伸长了脖子向路上张望,一见到我便喜形于色迎上前来,取下我背上沉重的书包,继而絮絮地问:“学校里吃得不好吧……看你,瘦了这么多……”随着母亲走进家门,迎接我的必定是令人垂涎的菜香。饭桌上满满的都是我喜欢的菜肴。母亲不停往我的碗里夹菜,那阵势,似乎是要我把接下来一周的饭菜都吃掉,然后便不会再“瘦了”。

我初中毕业后进城念师范,因为离家很远,经常一两个月不回家。师范生每个月都有固定的生活费,虽然仍不免粗茶淡饭,至少不会有冻馁之虞。母亲却总是不放心,隔一段时间便撇下地里的农活,与父亲一起大老远地赶到城里,见了我,一边把大包小包往我床上放,一边嗔怪父亲:“怎么样?可不是瘦了……”其实我一直不胖,当时未必瘦了多少,只是母亲一直盼望着她的儿子能更为白胖罢了。

后来我参加了工作,年岁渐长,慢慢学会了照顾自己。看到我饮食起居有了规律,母亲终于不再三天两头地说我“瘦了”,但我的胖瘦始终牵动着她的心弦。有一年暑假,我从重庆出发,沿着长江顺流而下,饱览祖国风光,玩得十分尽兴。一回到家,全家人围坐在一起,听我兴致勃勃地诉说一路的见闻,每个人的眼神中都写满了激动与羡慕,七嘴八舌地问着异地的风土人情。唯有母亲一脸平静,淡淡地对我说:“在外面吃得不好、睡得不好吧?才十来天的时间,看看你,都瘦了多少……”然后默默起身,走向厨房。不一会儿,锅碗瓢盆的交响中,便飘出了熟悉而又诱人的香味。A. 那一刻,我的眼眶突然间便湿润了:十余天的舟车劳顿、风餐露宿,除了母亲,有谁能懂?

……

拿着药水,一路思绪。回到家里,又到了晚饭的时间,厨房里已经弥漫着蒸腾的雾气,母亲又在她的战场上开始了一生不变的战役,为她“瘦了”的儿子殚精竭虑,尽己所能。

B. 走到厨房门口,只见母亲聚精会神地挥动着手中的锅铲,几绺花白的头发贴在满是汗水的额角,瘦小的身影在不停地忙碌中显得从未有过的单薄。

眼泪终于难以抑制地流了下来。“瘦了”“瘦了”,母亲一辈子都在关注我的胖瘦,怎么就没有发现,她自己一直都是如此消瘦呢?(有删改)

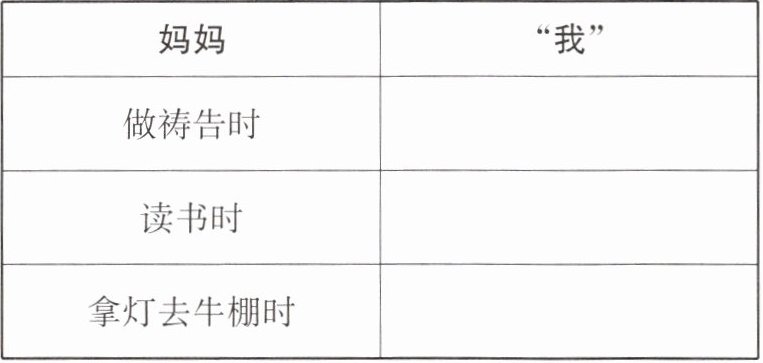

5.(核心素养・思维能力)根据文章内容,完成下表,了解故事内容。

<图片>

6. 小语发现文章没有按照时间顺序写,你认为作者为什么要这样写?

7. 文中有多处细节令人感动,在分享故事时,你会如何读这些动人的句子呢?请你从文中A、B两处画线句中任选一句做朗读设计。

我选( ):

8. 小文同学想把本文的标题改为《回忆我的母亲》,你赞同吗?请结合文章内容说明理由。

5. (1)

6.

7. 示例一:A

8.

下午我到街边常去的一家药店买眼药水,照例在墙角的健康秤上称了一下体重。当指针固定在63千克数值的时候,心口突然被什么东西狠狠地扯了一下:半个月前,同一个健康秤显示的明明是65千克!区区两千克的体重差别,怎么就没能逃过母亲那视力不佳的双眼呢?

拿了药水走在街上,心中再也难以平静,从小到大,母亲似乎一直都在关注着我的胖瘦,对我说得最多的就是两个字——“瘦了”,就在这一声声的“瘦了”中,母亲的青丝染成了白发。

母亲没有上过学,在她的认知中,胖了或瘦了便是衡量一个人过得好坏的唯一标准。十二岁的时候,我到离家十千米的一个镇上念初中。每逢周末,归心似箭,骑着自行车一路飞驰,未到家门,总是看到母亲站在门前的台阶上,伸长了脖子向路上张望,一见到我便喜形于色迎上前来,取下我背上沉重的书包,继而絮絮地问:“学校里吃得不好吧……看你,瘦了这么多……”随着母亲走进家门,迎接我的必定是令人垂涎的菜香。饭桌上满满的都是我喜欢的菜肴。母亲不停往我的碗里夹菜,那阵势,似乎是要我把接下来一周的饭菜都吃掉,然后便不会再“瘦了”。

我初中毕业后进城念师范,因为离家很远,经常一两个月不回家。师范生每个月都有固定的生活费,虽然仍不免粗茶淡饭,至少不会有冻馁之虞。母亲却总是不放心,隔一段时间便撇下地里的农活,与父亲一起大老远地赶到城里,见了我,一边把大包小包往我床上放,一边嗔怪父亲:“怎么样?可不是瘦了……”其实我一直不胖,当时未必瘦了多少,只是母亲一直盼望着她的儿子能更为白胖罢了。

后来我参加了工作,年岁渐长,慢慢学会了照顾自己。看到我饮食起居有了规律,母亲终于不再三天两头地说我“瘦了”,但我的胖瘦始终牵动着她的心弦。有一年暑假,我从重庆出发,沿着长江顺流而下,饱览祖国风光,玩得十分尽兴。一回到家,全家人围坐在一起,听我兴致勃勃地诉说一路的见闻,每个人的眼神中都写满了激动与羡慕,七嘴八舌地问着异地的风土人情。唯有母亲一脸平静,淡淡地对我说:“在外面吃得不好、睡得不好吧?才十来天的时间,看看你,都瘦了多少……”然后默默起身,走向厨房。不一会儿,锅碗瓢盆的交响中,便飘出了熟悉而又诱人的香味。A. 那一刻,我的眼眶突然间便湿润了:十余天的舟车劳顿、风餐露宿,除了母亲,有谁能懂?

……

拿着药水,一路思绪。回到家里,又到了晚饭的时间,厨房里已经弥漫着蒸腾的雾气,母亲又在她的战场上开始了一生不变的战役,为她“瘦了”的儿子殚精竭虑,尽己所能。

B. 走到厨房门口,只见母亲聚精会神地挥动着手中的锅铲,几绺花白的头发贴在满是汗水的额角,瘦小的身影在不停地忙碌中显得从未有过的单薄。

眼泪终于难以抑制地流了下来。“瘦了”“瘦了”,母亲一辈子都在关注我的胖瘦,怎么就没有发现,她自己一直都是如此消瘦呢?(有删改)

5.(核心素养・思维能力)根据文章内容,完成下表,了解故事内容。

<图片>

6. 小语发现文章没有按照时间顺序写,你认为作者为什么要这样写?

7. 文中有多处细节令人感动,在分享故事时,你会如何读这些动人的句子呢?请你从文中A、B两处画线句中任选一句做朗读设计。

我选( ):

8. 小文同学想把本文的标题改为《回忆我的母亲》,你赞同吗?请结合文章内容说明理由。

5. (1)

母亲每逢周末便站在门前等“我”回家,为“我”做满桌佳肴

(2)在城里念师范时

(3)有一年暑假出游回家后

(4)母亲心疼“我”舟车劳顿又瘦了,忙为“我”做饭

6.

插叙了母亲为“我”做的事,使情节更加丰富完整,更具体地展现了母亲在一句句“瘦了”中蕴含的关爱,使母亲的形象更为丰满感人。而且插叙的手法使得首首相合,耐人寻味,增强了文章的感染力。

7. 示例一:A

“湿润”应重读,用深情的语调读出“我”感悟到母亲深情的无限感动,“谁”读重音,“除了母亲,有谁能懂”应读得慢一点,读出“我”对母亲的感激和愧疚之意。

示例二:B “聚精会神”“花白”“瘦小”“单薄”等词可读重音,读出母亲为“我”在厨房忙碌时的专注,突出瘦弱的背影,更能体现出作者此时的心疼、愧疚和感恩之情。

8.

我不赞同,文中反复提及“瘦了”,强调母亲对“我”自始至终的关爱,而“我”却到现在才明白母亲在这一声声“瘦了”中蕴藏的深情,母亲不善言语,只会用行动表示,是真正关心“我”、爱护“我”、心疼“我”的人。以《瘦了》为题,不仅点明了文章中心,更突显了母爱的深沉,简单特别又耐人寻味。

答案:5.(1)母亲每逢周末便站在门前等“我”回家,为“我”做满桌佳肴 (2)在城里念师范时 (3)有一年暑假出游回家后 (4)母亲心疼“我”舟车劳顿又瘦了,忙为“我”做饭

6. 插叙了母亲为“我”做的事,使情节更加丰富完整,更具体地展现了母亲在一句句“瘦了”中蕴含的关爱,使母亲的形象更为丰满感人。而且插叙的手法使得首首相合,耐人寻味,增强了文章的感染力。

7. 示例一:A “湿润”应重读,用深情的语调读出“我”感悟到母亲深情的无限感动,“谁”读重音,“除了母亲,有谁能懂”应读得慢一点,读出“我”对母亲的感激和愧疚之意。 示例二:B “聚精会神”“花白”“瘦小”“单薄”等词可读重音,读出母亲为“我”在厨房忙碌时的专注,突出瘦弱的背影,更能体现出作者此时的心疼、愧疚和感恩之情。

8. 我不赞同,文中反复提及“瘦了”,强调母亲对“我”自始至终的关爱,而“我”却到现在才明白母亲在这一声声“瘦了”中蕴藏的深情,母亲不善言语,只会用行动表示,是真正关心“我”、爱护“我”、心疼“我”的人。以《瘦了》为题,不仅点明了文章中心,更突显了母爱的深沉,简单特别又耐人寻味。

6. 插叙了母亲为“我”做的事,使情节更加丰富完整,更具体地展现了母亲在一句句“瘦了”中蕴含的关爱,使母亲的形象更为丰满感人。而且插叙的手法使得首首相合,耐人寻味,增强了文章的感染力。

7. 示例一:A “湿润”应重读,用深情的语调读出“我”感悟到母亲深情的无限感动,“谁”读重音,“除了母亲,有谁能懂”应读得慢一点,读出“我”对母亲的感激和愧疚之意。 示例二:B “聚精会神”“花白”“瘦小”“单薄”等词可读重音,读出母亲为“我”在厨房忙碌时的专注,突出瘦弱的背影,更能体现出作者此时的心疼、愧疚和感恩之情。

8. 我不赞同,文中反复提及“瘦了”,强调母亲对“我”自始至终的关爱,而“我”却到现在才明白母亲在这一声声“瘦了”中蕴藏的深情,母亲不善言语,只会用行动表示,是真正关心“我”、爱护“我”、心疼“我”的人。以《瘦了》为题,不仅点明了文章中心,更突显了母爱的深沉,简单特别又耐人寻味。