1. 声音在空气中是以

声波

形式传播的.研究声音时,引入水波,这里采用的实验方法是类比法

.答案:声波 类比法

2. 我国古书《梦溪笔谈》中记载:以牛革为矢服,卧则以为枕.取其中虚,附地枕之,数里内有人马声,则皆闻之.其原因是

固体

能够传声,且比空气传声的速度大

.答案:固体 大

3. 通常情况下,声音传播的速度与介质有关,在空气中,声音传播的速度大约是

340

m/s,小明对着山崖喊一声,6s后听到回声,则他与山崖之间的距离是1020

m.在相同条件下,回声的传播速度等于

(选填“大于”“小于”或“等于”)原声的传播速度.答案:340 1020 等于

解析:

340

解:声音传播的路程 $ s = vt = 340\,\text{m/s} × 6\,\text{s} = 2040\,\text{m} $

人与山崖的距离 $ d = \frac{s}{2} = \frac{2040\,\text{m}}{2} = 1020\,\text{m} $

等于

解:声音传播的路程 $ s = vt = 340\,\text{m/s} × 6\,\text{s} = 2040\,\text{m} $

人与山崖的距离 $ d = \frac{s}{2} = \frac{2040\,\text{m}}{2} = 1020\,\text{m} $

等于

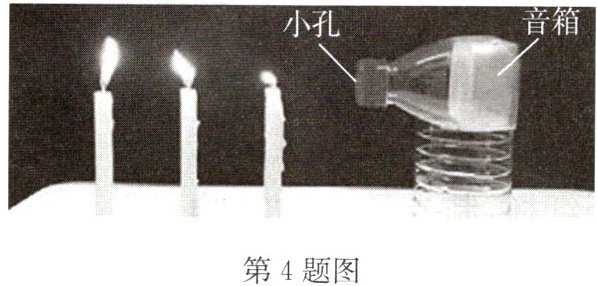

4. (2024·新沂市期中)如图所示,将三支点燃的蜡烛排列在音箱前方,播放音乐时,看到烛焰随着音乐的节奏晃动,这个现象说明声波能够传递

能量

.音箱发出的声音是由扬声器的纸盆振动

产生的,并通过空气

传到烛焰处.

答案:能量 振动 空气

5. 下列的实验和实例:①在鼓面上放些碎纸屑,敲鼓时可观察到纸屑在不停地跳动.②放在真空罩里的手机有来电时,只见指示灯闪烁,听不见铃声.③拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些,一次慢些,发现两次的声音不同.④锣发声时用手按住锣,锣声立即消失了.用来探究声音的产生的是

①④

,用来探究声音的传播条件的是②

.(填写序号)答案:①④ ②

解析:

用来探究声音的产生的是①④,用来探究声音的传播条件的是②。

6. (2024·河南)甲骨文是中华民族珍贵的文化遗产.如图,甲骨文“殸”,意指手持长柄,敲击乐器发声.这说明古人很早便知道声音与碰击有关,蕴含了声音是由物体

振动

产生的道理.请你写出一个能表明这一道理的现象:用鼓槌敲击鼓面发声

.答案:振动 用鼓槌敲击鼓面发声

7. 同学们在学校的安全教育课中学到,发生地震时,被困在建筑废墟中的人可以敲击就近的铁管并等待救援.这种做法主要利用铁管能向外

A.通风

B.传声

C.传播光

D.传热

B

A.通风

B.传声

C.传播光

D.传热

答案:B

8. 通常情况下,声音在下面几种介质中传播时,传播速度最大的是(

A.空气

B.水

C.煤油

D.钢铁

D

)A.空气

B.水

C.煤油

D.钢铁

答案:D

解析:

声音在不同介质中的传播速度一般规律为:固体中最快,液体次之,气体最慢。选项中钢铁是固体,水和煤油是液体,空气是气体,所以传播速度最大的是钢铁。

答案:D

答案:D

9. 将正在发声的音叉放入水中,能观察到音叉周围溅起许多水花.关于这个实验,下列说法正确的是(

A.将音叉放入水中的目的是证明液体能够发声

B.将音叉放入水中的目的是证明液体能够传声

C.将音叉放入水中的目的是证明发声的音叉在振动

D.将音叉放入水中的目的是证明声音是以声波的形式传播的

C

)A.将音叉放入水中的目的是证明液体能够发声

B.将音叉放入水中的目的是证明液体能够传声

C.将音叉放入水中的目的是证明发声的音叉在振动

D.将音叉放入水中的目的是证明声音是以声波的形式传播的

答案:C