例2 王老师买了一些课外书送给小朋友,第一次送了总本数的一半,第二次又送了剩下本数的一半,这时还剩4本课外书。这些课外书一共有多少本?

答案:

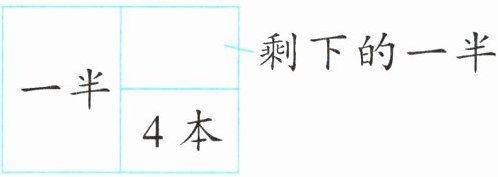

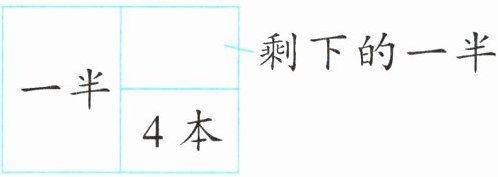

思路分析 从最后还剩4本课外书开始往前推算,借助图示更容易理解,如下图。

由图可知,剩下的一半也是4本,说明第一次送完后剩下的就是2个4本,即8本,那么总数的一半是8本,说明总数就是2个8本,用乘法计算。

规范解答 4×2= 8(本)

8×2= 16(本)

答:这些课外书一共有16本。

思路分析 从最后还剩4本课外书开始往前推算,借助图示更容易理解,如下图。

由图可知,剩下的一半也是4本,说明第一次送完后剩下的就是2个4本,即8本,那么总数的一半是8本,说明总数就是2个8本,用乘法计算。

规范解答 4×2= 8(本)

8×2= 16(本)

答:这些课外书一共有16本。

跟踪练习3 小雅、小兰和小艾三人用一些纸折纸鹤。小雅用了一半的纸后,小兰又用了剩下的纸的一半,小艾用了最后剩下的7张。三人一共用了多少张纸?

答案:7×4=28(张)

解析:

解:小艾用之前剩下的纸:7张

小兰用之前剩下的纸:7×2=14(张)

小雅用之前的纸(总纸数):14×2=28(张)

答:三人一共用了28张纸。

小兰用之前剩下的纸:7×2=14(张)

小雅用之前的纸(总纸数):14×2=28(张)

答:三人一共用了28张纸。

例3 (2025·淮安洪泽区期末改编)把一根长36米的绳子对折两次后,沿折痕剪开,每段长多少米?

答案:思路分析 生活中有时会把一根绳子进行对折,甚至对折后接着对折若干次。在这样的对折中,存在的规律是每对折一次后,绳子的长度就会被除以2,对折几次后绳子的长度就会被连续除以几个2;反过来,已知对折几次后的绳长,要求原绳长就要用对折后的绳长连续乘几个2。题目中提到对折两次,对折后成了2×2= 4(段)。

规范解答 2×2= 4(段)

36÷4= 9(米)

答:每段长9米。

规范解答 2×2= 4(段)

36÷4= 9(米)

答:每段长9米。