初步了解课文借助具体事物抒发感情的方法

为了让自然探索爱好者们能有更多收获,自然探索俱乐部特别邀请了生态摄影师李元胜来为大家讲解有关萤火虫的知识。让我们一起沉浸在他与萤火虫的奇妙故事之中吧!

黑夜里的小灯笼(节选)

李元胜

①我还记得第一次看见萤火虫时的情景。那是数年前的一个下午,在某个果园的山坡上,我看见一只艳丽的甲虫,正在草丛中拼命地向高处爬。在最高处,它突然弹开鞘翅,甩出了半透明的柔软翅膀,飞了起来。在这个过程中,我注意到,它有着漆黑的甲壳、橙红的背板、细长的触角,就像一个戴着红色头盔的武士。它背后不时扇动的翅膀,使它看起来更像一个神话中的角色。

②我顾不得身边的东西,像着了迷一样,跟着它跑,凭着直觉追踪天空中的那一个小点。终于,在它笨重地降落时,我赶到了它的附近。几乎所有甲虫,在结束飞行时,都会重重地下坠一下。这个艳丽的小东西也不例外,它像有点儿力不从心的样子,栽落到草地上。我得以细细打量它。老实说,它躲在红色盔甲下伸来伸去的头和明亮的眼睛,给我留下了深刻的印象。

③当晚,我翻阅有关昆虫的书籍,为它

④我有很长的时间没有再看到窗萤。

⑤有一次郊游,在农家小院,我看到一只小灯笼冉冉上升,又突然下降,最后停在农家的窗台上。我跟过去,看到的是另一种毫不起眼的萤火虫。虽然没有窗萤漂亮,但它的光芒却相当迷人。感觉它的“灯笼”比它身体的实际大小还要大得多。

⑥其实,比起讨论它们的长相来,萤火虫的发光更有意思。每只萤火虫的腹部,都有数千个发光细胞,它们共同组成一个发光车间,依靠有限的某种物质的氧化作用,高效率地发出光来。

⑦一只萤火虫成虫,能照亮周围的一小块黑暗。成千上万的萤火虫,能把一座夜色里的山峦,装点成水晶一样透明的庞大建筑。这样的奇观,多次被萤火虫爱好者观察到。

(选自《昆虫之美》,有删改)

【任务一:静聆萤语,漫入流萤绮梦】

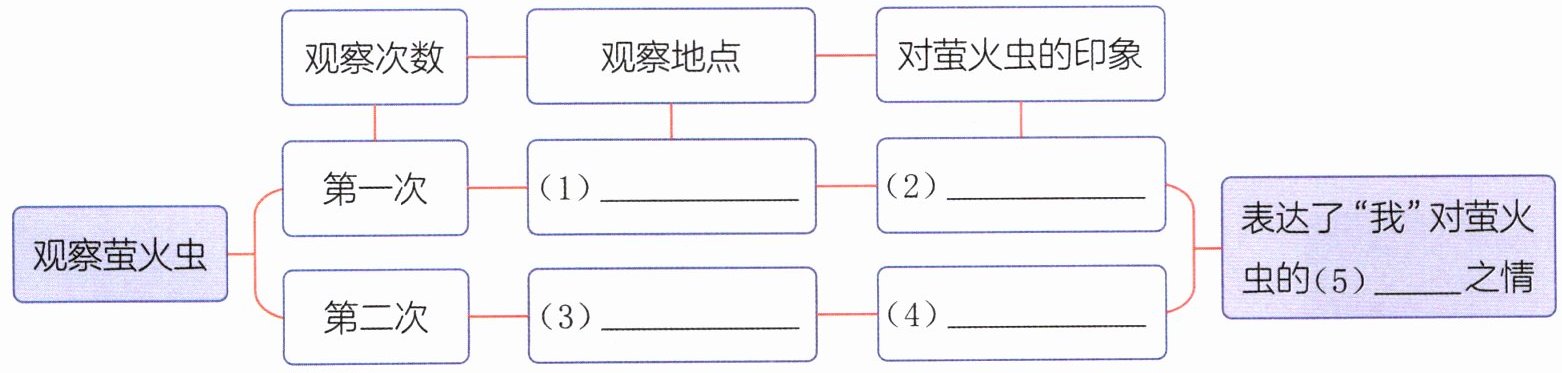

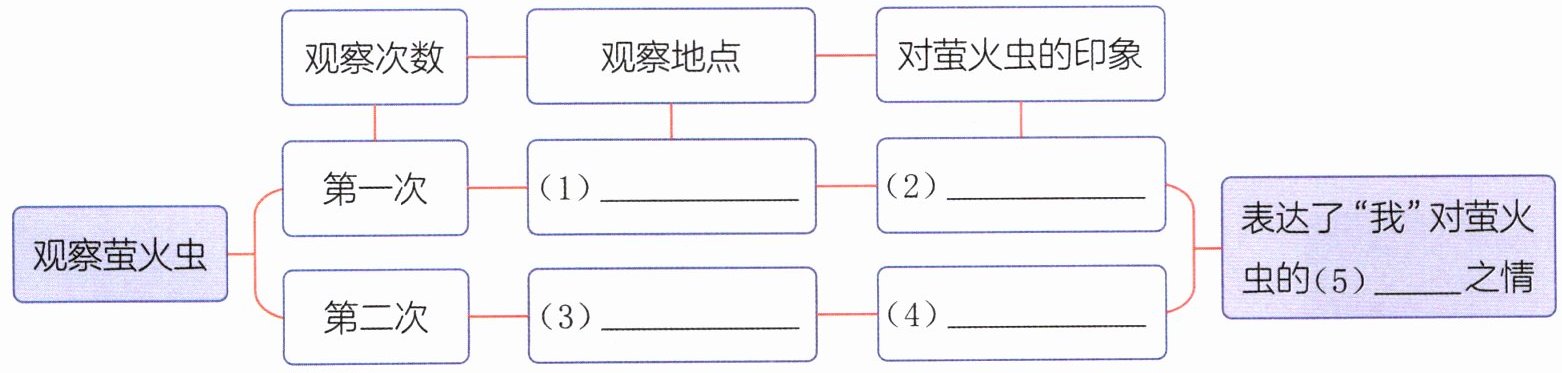

1.(阅读要素)讲解员说得真精彩,他向我们分享了他两次近距离观察萤火虫的经历,请你将相关信息填写在下面的思维导图中。

2. 下列对文中加点的“验明正身”的理解中,

A. 通过严谨的证件核对、生物特征识别等手段,准确验证是否为本人,杜绝冒名顶替的情况。

B. 细致查阅昆虫书籍,包括图鉴、专著等,确定所遇甲虫的具体昆虫种类。

C. 认真翻阅昆虫书籍,全面掌握萤火虫的多样种类及各类特点细节。

D. 仔细研读各类昆虫书籍,深入了解窗萤的独特生物学知识及其生态信息。

【任务二:探究萤光,解码闪烁奥秘】

3. 听了讲解员的解说,你知道了萤火虫之所以能在夜间发光,是因为(

A. 它要照亮自己前行的路。

B. 它有着橙红的背板。

C. 它的腹部有许多发光细胞。

D. 它的腹下挂着发光的灯笼。

【任务三:畅抒己见,共话感悟哲思】

4. 讲解员说:“成千上万的萤火虫,能把一座夜色里的山峦,装点成水晶一样透明的庞大建筑。”这样讲有什么好处?

5. 小小的萤火虫给你留下了怎样的印象?请你写出自己的感受。

【任务四:逐光寻径,探秘仿生学奇境】

6.(跨学科知识·科学)讲解员最后向同学们科普了仿生学的知识,你还知道哪些仿生学的运用实例呢?请将序号填写在相对应的横线上。

“仿生学是一种利用生物的结构和功能原理来研制机械或各种新技术的科学。人类通过观察动植物的生活习性和生理结构发明创造了很多东西。比如,人类模仿萤火虫发明了人工冷光。”

:

:

:

:

:

为了让自然探索爱好者们能有更多收获,自然探索俱乐部特别邀请了生态摄影师李元胜来为大家讲解有关萤火虫的知识。让我们一起沉浸在他与萤火虫的奇妙故事之中吧!

黑夜里的小灯笼(节选)

李元胜

①我还记得第一次看见萤火虫时的情景。那是数年前的一个下午,在某个果园的山坡上,我看见一只艳丽的甲虫,正在草丛中拼命地向高处爬。在最高处,它突然弹开鞘翅,甩出了半透明的柔软翅膀,飞了起来。在这个过程中,我注意到,它有着漆黑的甲壳、橙红的背板、细长的触角,就像一个戴着红色头盔的武士。它背后不时扇动的翅膀,使它看起来更像一个神话中的角色。

②我顾不得身边的东西,像着了迷一样,跟着它跑,凭着直觉追踪天空中的那一个小点。终于,在它笨重地降落时,我赶到了它的附近。几乎所有甲虫,在结束飞行时,都会重重地下坠一下。这个艳丽的小东西也不例外,它像有点儿力不从心的样子,栽落到草地上。我得以细细打量它。老实说,它躲在红色盔甲下伸来伸去的头和明亮的眼睛,给我留下了深刻的印象。

③当晚,我翻阅有关昆虫的书籍,为它

验

明

正

身

。原来,它就是大名鼎鼎的萤火虫,不过,算是萤火虫中比较好看的,叫窗萤。我略感惊异,没想到萤火虫会如此漂亮。因为我过去从书上看到的都长得比较朴素,一副不起眼的样子。④我有很长的时间没有再看到窗萤。

⑤有一次郊游,在农家小院,我看到一只小灯笼冉冉上升,又突然下降,最后停在农家的窗台上。我跟过去,看到的是另一种毫不起眼的萤火虫。虽然没有窗萤漂亮,但它的光芒却相当迷人。感觉它的“灯笼”比它身体的实际大小还要大得多。

⑥其实,比起讨论它们的长相来,萤火虫的发光更有意思。每只萤火虫的腹部,都有数千个发光细胞,它们共同组成一个发光车间,依靠有限的某种物质的氧化作用,高效率地发出光来。

⑦一只萤火虫成虫,能照亮周围的一小块黑暗。成千上万的萤火虫,能把一座夜色里的山峦,装点成水晶一样透明的庞大建筑。这样的奇观,多次被萤火虫爱好者观察到。

(选自《昆虫之美》,有删改)

【任务一:静聆萤语,漫入流萤绮梦】

1.(阅读要素)讲解员说得真精彩,他向我们分享了他两次近距离观察萤火虫的经历,请你将相关信息填写在下面的思维导图中。

2. 下列对文中加点的“验明正身”的理解中,

最

恰

当

的一项是(B

)A. 通过严谨的证件核对、生物特征识别等手段,准确验证是否为本人,杜绝冒名顶替的情况。

B. 细致查阅昆虫书籍,包括图鉴、专著等,确定所遇甲虫的具体昆虫种类。

C. 认真翻阅昆虫书籍,全面掌握萤火虫的多样种类及各类特点细节。

D. 仔细研读各类昆虫书籍,深入了解窗萤的独特生物学知识及其生态信息。

【任务二:探究萤光,解码闪烁奥秘】

3. 听了讲解员的解说,你知道了萤火虫之所以能在夜间发光,是因为(

C

)A. 它要照亮自己前行的路。

B. 它有着橙红的背板。

C. 它的腹部有许多发光细胞。

D. 它的腹下挂着发光的灯笼。

【任务三:畅抒己见,共话感悟哲思】

4. 讲解员说:“成千上万的萤火虫,能把一座夜色里的山峦,装点成水晶一样透明的庞大建筑。”这样讲有什么好处?

运用了比喻的修辞手法,把被萤火虫的光芒照亮的夜色里的山峦比作水晶一样透明的庞大建筑,形象生动地描绘了成千上万的萤火虫照亮山峦的景象,表达了作者对萤火虫的喜爱和赞美。

5. 小小的萤火虫给你留下了怎样的印象?请你写出自己的感受。

示例:一只萤火虫的光芒虽然很微弱,但是在集体活动中,它们的光芒汇集在一起,就会变得非常灿烂。

【任务四:逐光寻径,探秘仿生学奇境】

6.(跨学科知识·科学)讲解员最后向同学们科普了仿生学的知识,你还知道哪些仿生学的运用实例呢?请将序号填写在相对应的横线上。

“仿生学是一种利用生物的结构和功能原理来研制机械或各种新技术的科学。人类通过观察动植物的生活习性和生理结构发明创造了很多东西。比如,人类模仿萤火虫发明了人工冷光。”

:

:④

:

③

:

①

:

②

答案:1.(1)果园山坡 (2)外表艳丽 (3)农家小院 (4)光芒迷人 (5)喜爱

2. B 解析:联系前文可知,“我”在某个果园的山坡上看见了一只艳丽的甲虫,这只甲虫给“我”留下了深刻的印象,所以“我”想知道这只特别的甲虫到底是什么昆虫,当晚就翻阅有关昆虫的书籍,得知这只甲虫就是萤火虫。由此可知,“验明正身”指的是翻阅书籍,查找这只甲虫到底是什么昆虫。

3. C 解析:由文中“每只萤火虫的腹部,都有数千个发光细胞”可知答案。

4. 运用了比喻的修辞手法,把被萤火虫的光芒照亮的夜色里的山峦比作水晶一样透明的庞大建筑,形象生动地描绘了成千上万的萤火虫照亮山峦的景象,表达了作者对萤火虫的喜爱和赞美。

5. 示例:一只萤火虫的光芒虽然很微弱,但是在集体活动中,它们的光芒汇集在一起,就会变得非常灿烂。

6. ④ ③ ① ② 解析:壁虎足趾腹面的皮肤褶皱形成吸盘,使其能在垂直的墙壁上行动自如,仿生学家由此受到启发,设计出能在陡峭的山地上行走的登山鞋。蒲公英的冠毛有适应风力传播果实的作用,仿生学家根据蒲公英的这种特性,设计出降落伞。蜻蜓的翅膀结构使其在空中能够快速地飞行和悬停,人们由此得到启发设计出直升机。蝙蝠是一种哺乳动物,具有回声定位能力,可以在黑暗中探测和定位障碍物。仿生学家根据蝙蝠的这种特性,发明了雷达。

2. B 解析:联系前文可知,“我”在某个果园的山坡上看见了一只艳丽的甲虫,这只甲虫给“我”留下了深刻的印象,所以“我”想知道这只特别的甲虫到底是什么昆虫,当晚就翻阅有关昆虫的书籍,得知这只甲虫就是萤火虫。由此可知,“验明正身”指的是翻阅书籍,查找这只甲虫到底是什么昆虫。

3. C 解析:由文中“每只萤火虫的腹部,都有数千个发光细胞”可知答案。

4. 运用了比喻的修辞手法,把被萤火虫的光芒照亮的夜色里的山峦比作水晶一样透明的庞大建筑,形象生动地描绘了成千上万的萤火虫照亮山峦的景象,表达了作者对萤火虫的喜爱和赞美。

5. 示例:一只萤火虫的光芒虽然很微弱,但是在集体活动中,它们的光芒汇集在一起,就会变得非常灿烂。

6. ④ ③ ① ② 解析:壁虎足趾腹面的皮肤褶皱形成吸盘,使其能在垂直的墙壁上行动自如,仿生学家由此受到启发,设计出能在陡峭的山地上行走的登山鞋。蒲公英的冠毛有适应风力传播果实的作用,仿生学家根据蒲公英的这种特性,设计出降落伞。蜻蜓的翅膀结构使其在空中能够快速地飞行和悬停,人们由此得到启发设计出直升机。蝙蝠是一种哺乳动物,具有回声定位能力,可以在黑暗中探测和定位障碍物。仿生学家根据蝙蝠的这种特性,发明了雷达。