1. 新趋势情境素材 小亮准备从A地去往B地,打开导航,显示两地之间的距离为37.7km,但导航提供的三条可选路线的路程却分别为45km,50km,51km.能解释这一现象的数学知识是(

A.两点之间,线段最短

B.两点确定一条直线

C.三角形两边之和大于第三边

D.经过一点有无数条直线

A

)A.两点之间,线段最短

B.两点确定一条直线

C.三角形两边之和大于第三边

D.经过一点有无数条直线

答案:【解析】:

这个问题考察的是对几何基本概念的理解和应用。小亮从A地去往B地,导航显示的两地直线距离为37.7km,但提供的三条可选路线的路程却分别超过了直线距离。这是因为在实际导航中,路线往往不是直线,而是由道路网络决定的折线。在几何学中,有一个基本事实:两点之间,线段最短。这意味着在平面上,连接两点的线段是最短的路径。因此,导航提供的可选路线(折线)比直线距离长,正是因为它们不是线段,而是由多条线段组成的折线。

A选项“两点之间,线段最短”直接解释了这一现象,即直线(线段)是两点之间的最短路径。

B选项“两点确定一条直线”虽然数学上正确,但与问题中的现象无关,因为它描述的是直线的确定性,而不是路径的长度。

C选项“三角形两边之和大于第三边”是三角形的一个基本性质,但在这个问题中并不适用,因为问题没有涉及三角形。

D选项“经过一点有无数条直线”也是数学上正确的,但同样与问题中的现象无关,因为它描述的是直线的无限性,而不是路径的长度。

【答案】:

A

这个问题考察的是对几何基本概念的理解和应用。小亮从A地去往B地,导航显示的两地直线距离为37.7km,但提供的三条可选路线的路程却分别超过了直线距离。这是因为在实际导航中,路线往往不是直线,而是由道路网络决定的折线。在几何学中,有一个基本事实:两点之间,线段最短。这意味着在平面上,连接两点的线段是最短的路径。因此,导航提供的可选路线(折线)比直线距离长,正是因为它们不是线段,而是由多条线段组成的折线。

A选项“两点之间,线段最短”直接解释了这一现象,即直线(线段)是两点之间的最短路径。

B选项“两点确定一条直线”虽然数学上正确,但与问题中的现象无关,因为它描述的是直线的确定性,而不是路径的长度。

C选项“三角形两边之和大于第三边”是三角形的一个基本性质,但在这个问题中并不适用,因为问题没有涉及三角形。

D选项“经过一点有无数条直线”也是数学上正确的,但同样与问题中的现象无关,因为它描述的是直线的无限性,而不是路径的长度。

【答案】:

A

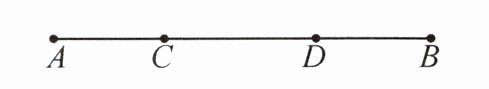

2. (2025·江苏宿迁期末)如图,C,D为线段AB上两点,AC+BD= a.若AD+BC= $\frac{7}{5}$AB,则CD的长为(

A.$\frac{2}{5}a$

B.$\frac{2}{3}a$

C.$\frac{5}{3}a$

D.$\frac{5}{7}a$

B

)

A.$\frac{2}{5}a$

B.$\frac{2}{3}a$

C.$\frac{5}{3}a$

D.$\frac{5}{7}a$

答案:解:设 $ AB = x $,$ CD = y $。

因为 $ AC + BD = a $,且 $ AB = AC + CD + BD $,所以 $ x = a + y $,即 $ AC + BD = x - y = a $。

又因为 $ AD + BC = \frac{7}{5}AB = \frac{7}{5}x $,而 $ AD = AC + CD $,$ BC = CD + BD $,所以 $ AD + BC = (AC + BD) + 2CD = a + 2y $。

则 $ a + 2y = \frac{7}{5}x $,将 $ x = a + y $ 代入得:$ a + 2y = \frac{7}{5}(a + y) $。

解得 $ y = \frac{2}{3}a $,即 $ CD = \frac{2}{3}a $。

答案:B

因为 $ AC + BD = a $,且 $ AB = AC + CD + BD $,所以 $ x = a + y $,即 $ AC + BD = x - y = a $。

又因为 $ AD + BC = \frac{7}{5}AB = \frac{7}{5}x $,而 $ AD = AC + CD $,$ BC = CD + BD $,所以 $ AD + BC = (AC + BD) + 2CD = a + 2y $。

则 $ a + 2y = \frac{7}{5}x $,将 $ x = a + y $ 代入得:$ a + 2y = \frac{7}{5}(a + y) $。

解得 $ y = \frac{2}{3}a $,即 $ CD = \frac{2}{3}a $。

答案:B

3. 如图,已知AB= 8cm,BD= 3cm,C为AB的中点,则CD=

1

cm.答案:【解析】:本题可先根据中点的性质求出$BC$的长度,再结合$BD$的长度,通过线段的和差关系求出$CD$的长度,考查了线段中点的性质以及线段长度的计算。

已知$AB = 8cm$,$C$为$AB$的中点,根据线段中点的定义:若点$C$把线段$AB$分成两条相等的线段,即$AC = BC=\frac{1}{2}AB$,可得$BC=\frac{1}{2}×8 = 4cm$。

又已知$BD = 3cm$,由线段的和差关系可知$CD=BC - BD$,将$BC = 4cm$,$BD = 3cm$代入可得$CD = 4 - 3 = 1cm$。

【答案】:$1$

已知$AB = 8cm$,$C$为$AB$的中点,根据线段中点的定义:若点$C$把线段$AB$分成两条相等的线段,即$AC = BC=\frac{1}{2}AB$,可得$BC=\frac{1}{2}×8 = 4cm$。

又已知$BD = 3cm$,由线段的和差关系可知$CD=BC - BD$,将$BC = 4cm$,$BD = 3cm$代入可得$CD = 4 - 3 = 1cm$。

【答案】:$1$

4. 已知A,B,C,D四点在同一条直线上,C是AB的中点,点D在线段AB上.

(1) 若AB= 6,BD= $\frac{1}{3}$BC,求CD的长;

(2) 若E是线段AB上一点,且AE= 2BE,则当AD:BD= 2:3时,线段CD与CE之间具有怎样的数量关系?请说明理由.

(1) 若AB= 6,BD= $\frac{1}{3}$BC,求CD的长;

(2) 若E是线段AB上一点,且AE= 2BE,则当AD:BD= 2:3时,线段CD与CE之间具有怎样的数量关系?请说明理由.

答案:(1) 解:因为C是AB的中点,AB=6,所以BC=AB/2=3。因为BD=1/3BC,所以BD=1/3×3=1。所以CD=BC-BD=3-1=2。

(2) 解:设AB=5x,因为AD:BD=2:3,所以AD=2x,BD=3x。因为C是AB的中点,所以AC=BC=AB/2=2.5x。所以CD=AC-AD=2.5x-2x=0.5x。因为AE=2BE,AE+BE=AB=5x,所以2BE+BE=5x,BE=5x/3,AE=10x/3。所以CE=AE-AC=10x/3 - 2.5x=10x/3 - 5x/2=5x/6。所以CE=5x/6,CD=0.5x=3x/6,所以CE=5/3 CD。

(2) 解:设AB=5x,因为AD:BD=2:3,所以AD=2x,BD=3x。因为C是AB的中点,所以AC=BC=AB/2=2.5x。所以CD=AC-AD=2.5x-2x=0.5x。因为AE=2BE,AE+BE=AB=5x,所以2BE+BE=5x,BE=5x/3,AE=10x/3。所以CE=AE-AC=10x/3 - 2.5x=10x/3 - 5x/2=5x/6。所以CE=5x/6,CD=0.5x=3x/6,所以CE=5/3 CD。

5. 已知∠α= 25°30',则它的余角为(

A.25°30'

B.64°30'

C.74°30'

D.154°30'

B

)A.25°30'

B.64°30'

C.74°30'

D.154°30'

答案:【解析】:

本题考查的是余角的概念和计算。余角是指两个角的度数和为$90^\circ$。

根据余角的定义,我们可以得到∠α的余角度数为$90^\circ - \angle \alpha$。

题目给出$\angle \alpha = 25^\circ 30'$,我们需要计算它的余角。

首先,将$90^\circ$转换为$89^\circ 60'$,以便进行减法运算(因为1度等于60分)。

然后,用$89^\circ 60'$减去$25^\circ 30'$,得到余角度数。

【答案】:

$89^\circ 60' - 25^\circ 30' = 64^\circ 30'$

所以,∠α的余角为$64^\circ 30'$,故选B。

本题考查的是余角的概念和计算。余角是指两个角的度数和为$90^\circ$。

根据余角的定义,我们可以得到∠α的余角度数为$90^\circ - \angle \alpha$。

题目给出$\angle \alpha = 25^\circ 30'$,我们需要计算它的余角。

首先,将$90^\circ$转换为$89^\circ 60'$,以便进行减法运算(因为1度等于60分)。

然后,用$89^\circ 60'$减去$25^\circ 30'$,得到余角度数。

【答案】:

$89^\circ 60' - 25^\circ 30' = 64^\circ 30'$

所以,∠α的余角为$64^\circ 30'$,故选B。

6. (2023·青海)如图,直线AB,CD相交于点O,∠AOD= 140°,则∠AOC的度数是(

A.40°

B.50°

C.60°

D.70°

A

)

A.40°

B.50°

C.60°

D.70°

答案:【解析】:

本题考查对顶角的性质,即对顶角相等,以及邻补角的性质,即邻补角互补。

已知直线$AB$,$CD$相交于点$O$,$\angle AOD = 140^{\circ}$。

因为$\angle AOC$与$\angle AOD$是邻补角,根据邻补角的性质:邻补角互补,即两角之和为$180^{\circ}$。

所以$\angle AOC + \angle AOD = 180^{\circ}$。

将$\angle AOD = 140^{\circ}$代入上式可得:

$\angle AOC = 180^{\circ} - \angle AOD = 180^{\circ} - 140^{\circ} = 40^{\circ}$。

【答案】:A。

本题考查对顶角的性质,即对顶角相等,以及邻补角的性质,即邻补角互补。

已知直线$AB$,$CD$相交于点$O$,$\angle AOD = 140^{\circ}$。

因为$\angle AOC$与$\angle AOD$是邻补角,根据邻补角的性质:邻补角互补,即两角之和为$180^{\circ}$。

所以$\angle AOC + \angle AOD = 180^{\circ}$。

将$\angle AOD = 140^{\circ}$代入上式可得:

$\angle AOC = 180^{\circ} - \angle AOD = 180^{\circ} - 140^{\circ} = 40^{\circ}$。

【答案】:A。

7. 如图,已知点A,O,E在同一条直线上,∠AOB= 40°,∠EOD= 30°,OD平分∠COE,则∠BOC的度数为______.

80°

答案:解:∵点A,O,E在同一条直线上,

∴∠AOE=180°。

∵OD平分∠COE,∠EOD=30°,

∴∠COE=2∠EOD=2×30°=60°。

∵∠AOB=40°,

∴∠BOC=∠AOE - ∠AOB - ∠COE=180° - 40° - 60°=80°。

故∠BOC的度数为80°。

∴∠AOE=180°。

∵OD平分∠COE,∠EOD=30°,

∴∠COE=2∠EOD=2×30°=60°。

∵∠AOB=40°,

∴∠BOC=∠AOE - ∠AOB - ∠COE=180° - 40° - 60°=80°。

故∠BOC的度数为80°。

8. 若一个角的余角比它的补角的一半小20°,求这个角的度数.

答案:解:设这个角的度数为$x$。

由题意得:$90^{\circ}-x = \frac{1}{2}(180^{\circ}-x)-20^{\circ}$

去括号:$90^{\circ}-x = 90^{\circ}-\frac{1}{2}x - 20^{\circ}$

化简:$90^{\circ}-x = 70^{\circ}-\frac{1}{2}x$

移项:$-x + \frac{1}{2}x = 70^{\circ}-90^{\circ}$

合并同类项:$-\frac{1}{2}x = -20^{\circ}$

解得:$x = 40^{\circ}$

答:这个角的度数为$40^{\circ}$。

由题意得:$90^{\circ}-x = \frac{1}{2}(180^{\circ}-x)-20^{\circ}$

去括号:$90^{\circ}-x = 90^{\circ}-\frac{1}{2}x - 20^{\circ}$

化简:$90^{\circ}-x = 70^{\circ}-\frac{1}{2}x$

移项:$-x + \frac{1}{2}x = 70^{\circ}-90^{\circ}$

合并同类项:$-\frac{1}{2}x = -20^{\circ}$

解得:$x = 40^{\circ}$

答:这个角的度数为$40^{\circ}$。

9. 如图,∠AOB= 90°,射线OC绕点O从OA位置开始,以每秒4°的速度按顺时针方向旋转,同时,射线OD绕点O从OB位置开始,以每秒1°的速度按逆时针方向旋转.当OC与OA成180°角时,OC与OD同时停止旋转.设旋转的时间为t s.

(1) 当t= 10时,∠COD= ______

(2) 当∠COD= 30°时,求t的值;

(3) 当OB平分∠COD时,求t的值;

(1) 当t= 10时,∠COD= ______

40°

;(2) 当∠COD= 30°时,求t的值;

解:由题意得∠AOC=4t°,∠BOD=t°.

分两种情况:

① OC、OD在∠AOB内部时,∠COD=90° - 4t - t=30°,

即90 - 5t=30,解得t=12.

② OC在OB下方,OD在OA右侧时,∠AOC=4t°,∠BOD=t°,

∠COD=4t + t - 90=30,即5t=120,解得t=24.

综上,t=12或24.

分两种情况:

① OC、OD在∠AOB内部时,∠COD=90° - 4t - t=30°,

即90 - 5t=30,解得t=12.

② OC在OB下方,OD在OA右侧时,∠AOC=4t°,∠BOD=t°,

∠COD=4t + t - 90=30,即5t=120,解得t=24.

综上,t=12或24.

(3) 当OB平分∠COD时,求t的值;

解:当OB平分∠COD时,∠COB=∠BOD=t°.

∵∠AOC=4t°,∠AOB=90°,

∴∠COB=∠AOB - ∠AOC=90° - 4t°,

则90 - 4t=t,解得t=18.

∵∠AOC=4t°,∠AOB=90°,

∴∠COB=∠AOB - ∠AOC=90° - 4t°,

则90 - 4t=t,解得t=18.

答案:(1) 解:当t=10时,∠AOC=4°×10=40°,∠BOD=1°×10=10°.

∵∠AOB=90°,

∴∠COD=∠AOB - ∠AOC - ∠BOD=90° - 40° - 10°=40°.

(2) 解:由题意得∠AOC=4t°,∠BOD=t°.

分两种情况:

① OC、OD在∠AOB内部时,∠COD=90° - 4t - t=30°,

即90 - 5t=30,解得t=12.

② OC在OB下方,OD在OA右侧时,∠AOC=4t°,∠BOD=t°,

∠COD=4t + t - 90=30,即5t=120,解得t=24.

综上,t=12或24.

(3) 解:当OB平分∠COD时,∠COB=∠BOD=t°.

∵∠AOC=4t°,∠AOB=90°,

∴∠COB=∠AOB - ∠AOC=90° - 4t°,

则90 - 4t=t,解得t=18.

∵∠AOB=90°,

∴∠COD=∠AOB - ∠AOC - ∠BOD=90° - 40° - 10°=40°.

(2) 解:由题意得∠AOC=4t°,∠BOD=t°.

分两种情况:

① OC、OD在∠AOB内部时,∠COD=90° - 4t - t=30°,

即90 - 5t=30,解得t=12.

② OC在OB下方,OD在OA右侧时,∠AOC=4t°,∠BOD=t°,

∠COD=4t + t - 90=30,即5t=120,解得t=24.

综上,t=12或24.

(3) 解:当OB平分∠COD时,∠COB=∠BOD=t°.

∵∠AOC=4t°,∠AOB=90°,

∴∠COB=∠AOB - ∠AOC=90° - 4t°,

则90 - 4t=t,解得t=18.