1. 燃烧是人类最早利用的化学反应之一。下列说法正确的是(

A.可燃物的温度达到着火点即可燃烧

B.燃烧属于化学反应,爆炸也一定属于化学反应

C.化学反应常伴随能量变化,燃烧是一种发光放热的化学反应

D.在氧气中能燃烧的物质在空气中也一定能燃烧

C

)。A.可燃物的温度达到着火点即可燃烧

B.燃烧属于化学反应,爆炸也一定属于化学反应

C.化学反应常伴随能量变化,燃烧是一种发光放热的化学反应

D.在氧气中能燃烧的物质在空气中也一定能燃烧

答案:【解析】:

A选项:可燃物的温度达到着火点时不一定能燃烧,还需要和氧气接触,故A选项错误。

B选项:爆炸不一定属于化学反应,如汽车轮胎的爆炸,没有新物质生成,属于物理变化,故B选项错误。

C选项:化学反应常伴随能量变化,燃烧是一种发光放热的化学反应,故C选项正确。

D选项:在氧气中能燃烧的物质在空气中不一定能燃烧,如铁在氧气中能燃烧,在空气中不能燃烧,故D选项错误。

【答案】:C

A选项:可燃物的温度达到着火点时不一定能燃烧,还需要和氧气接触,故A选项错误。

B选项:爆炸不一定属于化学反应,如汽车轮胎的爆炸,没有新物质生成,属于物理变化,故B选项错误。

C选项:化学反应常伴随能量变化,燃烧是一种发光放热的化学反应,故C选项正确。

D选项:在氧气中能燃烧的物质在空气中不一定能燃烧,如铁在氧气中能燃烧,在空气中不能燃烧,故D选项错误。

【答案】:C

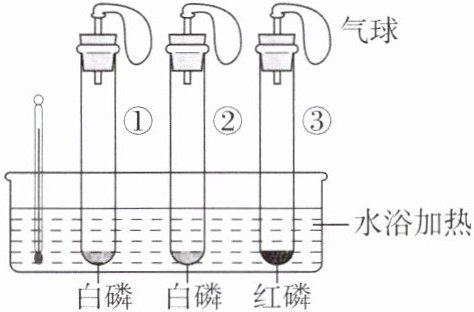

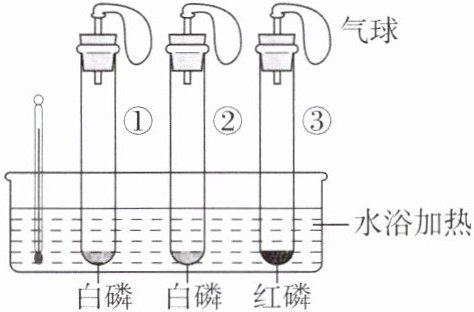

2. 已知白磷的着火点是 40℃,红磷的着火点是 240℃。如下图实验,三支试管里充满氮气,水浴初始温度为 25℃,升温至 60℃后,用注射器同时向②③试管中迅速注入足量氧气。下列说法有误的是(

A.只有②中有燃烧现象

B.若继续水浴升温,则③中一定会燃烧

C.由①②现象说明可燃物温度达着火点未必燃烧

D.该实验能总结出燃烧所需的一些条件

B

)。

A.只有②中有燃烧现象

B.若继续水浴升温,则③中一定会燃烧

C.由①②现象说明可燃物温度达着火点未必燃烧

D.该实验能总结出燃烧所需的一些条件

答案:【解析】:

选项A:在温度60℃时,白磷的着火点是40℃,红磷的着火点是240℃,只有②中的白磷达到了着火点并接触到了氧气,所以只有②中有燃烧现象,故A选项正确。

选项B:红磷的着火点是240℃,而实验升温至60℃,未达到红磷的着火点,即使继续水浴升温,③中红磷也未必会燃烧,因为水浴温度可能无法达到240℃,故B选项错误。

选项C:①中的白磷虽然达到了着火点,但由于试管中充满氮气,没有氧气,白磷不燃烧;②中的白磷达到了着火点且与氧气接触,白磷燃烧,由①②现象说明可燃物温度达到着火点未必燃烧,还需要与氧气接触,故C选项正确。

选项D:该实验通过对比①②③的现象,能总结出燃烧需要可燃物、与氧气接触以及温度达到着火点等条件,故D选项正确。

【答案】:B

选项A:在温度60℃时,白磷的着火点是40℃,红磷的着火点是240℃,只有②中的白磷达到了着火点并接触到了氧气,所以只有②中有燃烧现象,故A选项正确。

选项B:红磷的着火点是240℃,而实验升温至60℃,未达到红磷的着火点,即使继续水浴升温,③中红磷也未必会燃烧,因为水浴温度可能无法达到240℃,故B选项错误。

选项C:①中的白磷虽然达到了着火点,但由于试管中充满氮气,没有氧气,白磷不燃烧;②中的白磷达到了着火点且与氧气接触,白磷燃烧,由①②现象说明可燃物温度达到着火点未必燃烧,还需要与氧气接触,故C选项正确。

选项D:该实验通过对比①②③的现象,能总结出燃烧需要可燃物、与氧气接触以及温度达到着火点等条件,故D选项正确。

【答案】:B

3. 宋代《武经总要》前集中记载,火灾时“水袋,以马、牛杂畜皮浑脱为袋,贮水三四石……若火焚楼棚,则以壮士三五人持袋口,向火蹙水注之。”

(1)“向火蹙水注之”的主要灭火原理是

(2)在生活中要安全用火,谨防火灾。以下灭火防灾的做法正确的是

a. 厨房发现天然气泄漏,应迅速开灯查明泄漏点

b. 炒菜时油锅着火,可用锅盖盖灭

c. 家用电器着火时,先切断电源再用灭火器灭火

(1)“向火蹙水注之”的主要灭火原理是

降低温度至可燃物的着火点以下

。(2)在生活中要安全用火,谨防火灾。以下灭火防灾的做法正确的是

bc

(填字母)。a. 厨房发现天然气泄漏,应迅速开灯查明泄漏点

b. 炒菜时油锅着火,可用锅盖盖灭

c. 家用电器着火时,先切断电源再用灭火器灭火

答案:【解析】:

(1) “向火蹙水注之”的主要灭火原理是通过水降低燃烧物的温度至着火点以下,并且水在高温下会蒸发,带走大量的热量,同时产生的水蒸气也能隔绝空气,减少氧气供应,从而达到灭火的目的。但在此情境下,主要原理是降低温度。

(2) 对于灭火防灾的做法,我们需要根据化学常识和安全规范来判断:

a. 厨房发现天然气泄漏时,如果迅速开灯,可能会产生电火花,引发爆炸。因此,a选项是错误的。

b. 炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭可以隔绝空气,使火焰熄灭。这是正确的做法。

c. 家用电器着火时,先切断电源可以防止火势蔓延和触电,再用灭火器灭火是合理的步骤。这也是正确的做法。

【答案】:

(1) 降低温度至可燃物的着火点以下。

(2) bc。

(1) “向火蹙水注之”的主要灭火原理是通过水降低燃烧物的温度至着火点以下,并且水在高温下会蒸发,带走大量的热量,同时产生的水蒸气也能隔绝空气,减少氧气供应,从而达到灭火的目的。但在此情境下,主要原理是降低温度。

(2) 对于灭火防灾的做法,我们需要根据化学常识和安全规范来判断:

a. 厨房发现天然气泄漏时,如果迅速开灯,可能会产生电火花,引发爆炸。因此,a选项是错误的。

b. 炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭可以隔绝空气,使火焰熄灭。这是正确的做法。

c. 家用电器着火时,先切断电源可以防止火势蔓延和触电,再用灭火器灭火是合理的步骤。这也是正确的做法。

【答案】:

(1) 降低温度至可燃物的着火点以下。

(2) bc。

4. 化学家戴维设计出一种安全矿灯——戴维灯(如右图所示),利用网眼很小的金属铜网制成圆筒形灯罩罩住火焰,矿灯中的火焰不会引燃灯罩外的甲烷气体,从而避免爆炸。从燃烧条件的角度推测,用戴维灯照明,矿井中甲烷气体不会燃烧导致爆炸的原因是什么?

答案:【解析】:

燃烧需要同时满足三个条件:一是要有可燃物;二是可燃物要与氧气接触;三是温度要达到可燃物的着火点。

矿井中存在甲烷气体,甲烷是可燃物,且与空气(氧气)接触。

戴维灯用网眼很小的金属铜网制成圆筒形灯罩罩住火焰,金属铜具有良好的导热性,会将火焰的热量迅速传导出去,使得灯罩外的甲烷气体温度达不到其着火点,所以不会燃烧导致爆炸。

【答案】:

温度没有达到甲烷的着火点。

燃烧需要同时满足三个条件:一是要有可燃物;二是可燃物要与氧气接触;三是温度要达到可燃物的着火点。

矿井中存在甲烷气体,甲烷是可燃物,且与空气(氧气)接触。

戴维灯用网眼很小的金属铜网制成圆筒形灯罩罩住火焰,金属铜具有良好的导热性,会将火焰的热量迅速传导出去,使得灯罩外的甲烷气体温度达不到其着火点,所以不会燃烧导致爆炸。

【答案】:

温度没有达到甲烷的着火点。